|

对现代人来说,气的概念是中国传统文化最难理解的,它包含着自然界的一切,什么都可以用气来解释,可你又摸不着,看不见。不过,对于中国古人来说,它的概念则是清晰明确的,那就是把它视为万物的基础,自然界的一切物体都是由气组织起来的。 现代人不敢想的是,如果万物归于统一的一种物质,那么这种物质只有一种共性,它又怎么可能表现出无数的个性呢?对此,西方科学是无力解释的,它解释世界则是用几个基本粒子的不同组合来说明这种共性与个性。不过,东方科学解释它则很容易,『一母生九子,九子各不同』,万物个性的不同只是因为最初产生的环境不同。当然了,这有一个前提,那就是认为空间中连续着不对称运动的统一物质,万物都是在反抗这种不对称运动中组织起来的。不同的产生环境就有了不同性质的事物。

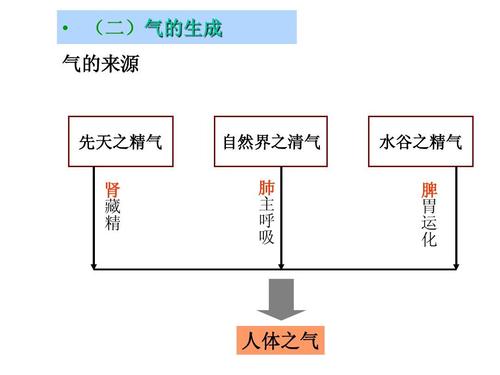

人体之气的生成

人体之气的生成 西方科学中的物质是死的,不推不动,能量是凌驾在物质之上一种神秘的东西。而东方科学中的物质则是活的,它集中体现在气本身就是充满着紧张和生命力的东西,万物都是这种由生命之流汇聚而成的。如何来理解气这种内在的生命力呢?要认识这一点,就必须从气一元论假设入手。 气一元论是这样假定世界的,真正的宇宙是无限的,而无限的宇宙空间就连续着统一的物质,它们并不是静止不动的,而是在紧张地相互压迫与反抗中存在的,反抗、扩张,不断扩大自己的势力范围是一切存在物的本性,也正是这种本性的存在,局部物质才不断在反抗周围物质的压迫中组织起来,成为一个个暂态的有序结构。我们观察到的一切都是由气组成的,只是最初产生环境的不同使它们具有了不同的个性。 显然,西方科学发现了万物都归于能量,而气一元论早在几千年前就总结出了万物归一的理念,在这里,气就等价于能量的概念。不同的是,西方科学中的物质和能量是机械两分的,物质本身没有能量,能量是凌驾在物质之上的一种神秘的东西。而在东方科学中,物质和能量是有机的统一体,这是因为空间中连续着紧张运动的物质,因此,只要是物质性的存在,它一定是在被压迫中存在,本身就充满着能量,是物质和能量的统一体。其能量大小就体现在物质彼此之间的紧张程度之上。相对来说,有序的物质密度大,彼此之间的紧张程度高,内聚的能量就大,无序的物质密度小,彼此之间的紧张程度低,内聚 能量就小,当物质从有序向无序转化的时候,就会向外释放能量,而这些释放的能量又会引起连续在周围的混沌物质重新组织,形成新的有序结构,自然界的能量就是通过连续物质紧张程度的变化在空间中流动的。 气和西方科学中的物质概念有以下几个不同点: 首先,西方科学中的物质是死的,所有物体都是机械堆砌起来的,它是没有生机与活力的,就是它造成了西方科学中的大难题——生命问题。而在东方科学中,生命问题是根本不存在的,因为统一的物质本身就是有生命的,之所以有生死,是相对于物质系统而言的,气聚就是物质系统的生,气散就是物质系统的亡。 其次,西方科学中的物质是没有精神的,它只能被人机械地摆来摆去。而在东方科学中,物质也是有精神的,这是因为万物都是在反抗外在世界变化中存在的,反抗、扩张,不断扩大自己的势力范围是一切存在物的本性。正是这一点,才使万物在宇宙空间具有了目的性。 其三,西方科学中的物质是根据它的个性来命名的,而东方科学中的统一物质则是无名的,因为它组成了自然界的一切,我们不可能用它的一种组成物为它命名。但是,为了研究的方便,我们又必须为它命名,于是中国先哲根据它在空间中的形象——连续的,运动的,象云气一样,取名为气。气在这里指的是终极统一的物质。 老子说得好:道可道,非常道,名可名,非常名。无名天地之始,有名万物之母。什么意思呢?道,规则也,这个规则不是物质基本结构的规律,而是一个无形无象、无所不在的原理,它看不见,摸不着,只能靠悟才能够认识到。万物归一,这个一本身就是无名的,虽然我们可以为它命名,但是它不是一般事物之名。宇宙就是由这种无名的统一物质不断聚散形成的,我们观察到的一切都是统一物质暂态聚的样子。 你理解气的本质了吗?世界中的一切都是由气的聚散形成的,我们观察到的一切是气的有组织形式,而看起来空无一物的空间则是气的无组织形式,两者是在不断地相互作用中存在的,有序之气可以转化为无序之气,无序之气也可以转化为有序之气,正是如此,有组织的形式才能够稳定存在。 |