|

圣贤也需有明君

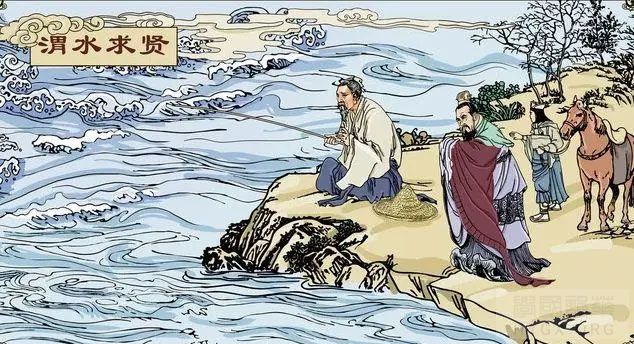

『十曰以谗嫉废贤能』,因为谗言嫉妒而废弃贤能之士。〖战国策〗中『三人成虎』的故事,讲的就是这个道理。 魏国大臣庞葱很受魏王的器重,魏王派庞葱陪同世子去赵国做人质。庞葱知道国君很容易受左右之人的影响,听信谗言。所以临行之前,庞葱向魏王讲述了一则寓言。庞葱说:『大王,如果有人对您讲,大街上有一只老虎,您会相信吗?』魏王笑了笑说:『当然不相信,老虎招摇过市,这种事情怎么可能发生?』庞葱接着问:『如果又有一个人从街市上回来,告诉大王说街上有一只老虎,这回大王相信吗?』魏王犹豫了一下,说:『这就很难说了,要考虑一下。』庞葱继续问:『如果第三个人也这样说,大王会信吗?』这一次,魏王肯定地点了点头,说:『如果三个人都这样讲,那肯定是真的了。』 庞葱说:『街上怎么可能有老虎?街上没有老虎是事实,那些说有老虎的人只是在相互传谣。可是大王您为什么会相信?就是因为说的人太多了,所以大王才相信。而现在我和世子要到赵国去做人质,赵国远离魏国,比从这里到大街的距离不知道远多少倍。而这时候如果进谗言、诽谤我们的又不止三个人,大王可能就会怀疑我们,希望大王能够明察。』魏王听了之后说:『我知道该怎么办。』 庞葱走后,诽谤的声音很快就传到魏王那里。当世子结束人质的生活,回到魏国时,庞葱就再也见不到魏王了。这说明魏王已经不再信任他,也不想任用他。由此可见,谗言的力量多么可怕。即使魏王已经提前受到提醒,做过预防,但仍然抵不过谗言的泛滥。 古人说:『谣言止于智者。』如果领导者是有智慧的人,就知道『来说是非者,便是是非人』。一个真正有德行的人,希望团队和谐的人,绝对不会故意制造矛盾,影响人际和谐。而听信谗言的原因在于『谗不自来,因疑而来;间不自入,乘隙而入。』所以,古人教导人们『行有不得,反求诸己』,君王要检讨自己是否疑心太重,对身边的人有成见、嫌隙,才使谗言乘机而入。而进谗言的人一般都有嫉妒之心,嫉妒之心让人心里失衡,容易招致怨恨,因此会做出诽谤、伤害他人的行为。 孔老夫子在世时周游列国,希望自己的仁爱学说能够为一位开明的国君所采纳,把国家治理好,为天下人做出善治的示范,让天下人都来学习,但也遭到重重困难。 当孔子到达楚国时,楚昭王本来想重用孔子,为了表示自己对孔子的敬重和诚意,想把有居民的方圆七百里的土地封给孔子。但这时,令尹子西进谗言说:『大王您看,在您出使诸国的使者之中,有像孔子的弟子子贡这样的人才吗?』楚昭王一想,说:『没有。』子西又说:『大王的相国之中,有谁的德行能和颜回相比吗?』楚昭王又想了想,说:『没有。』子西说:『大王的将帅之中,有像子路这样的人物吗?』楚昭王又摇了摇头,说:『没有。』子西又说:『大王的各部长官,有像宰予这样的人才吗?』楚昭王仍然说:『没有。』 令尹子西说:『楚国的祖先在周受封时候,封号是子、男的爵位,封地仅有方圆五十里。现在孔子修习三王五帝治理天下之道,彰明周公、召公的德业,大王如果任用他,楚国还能世世代代保住泱泱数千里的土地吗?周文王在丰地,周武王在镐地,领地才不过方圆百里,原本只是小国的国君,最后都能称王天下。而现在如果孔丘占有方圆七百里的土地,又有贤能的弟子辅佐,这恐怕不是楚国的福分。』楚昭王听后,认为令尹子西说得很有道理,于是就放弃了给孔子封地、重用孔子的想法。这完全就是因为君主没有知人之明,以小人之心度君子之腹。 圣人周游列国,并不是想升官发财,而是希望遇到一位明君,能够把自己的仁爱学说推广于天下,让百姓过上幸福安乐的生活,使社会和谐,天下太平。但是这些国君、臣子往往以小人狭隘的私心揣度圣人的心量,结果导致圣人在世时也不能被重用。所以古人感叹:千里马常有,而伯乐不常有。即使有圣贤人在世,也需要有明君认识并重用。古人说,不世之臣遇到不世之君,才能建立不世之功。也就是卓越的臣子要遇到卓越的君主,才能建立不朽的功勋,否则即使如圣人孔子也难免被埋没。 『十难不除,则贤臣不用。贤臣不用,则国非其国也。』如果以上列举的十难不排除,贤臣就不能被起用;贤臣不能被起用,国家就不成其为国家。如果君主不能任贤远佞,或者任人出于个人喜好,任人唯亲,都必然招致国家的败亡。 〖群书治要·昌言〗中说:如果君主任用的人,不是自己的亲属就是自己宠幸的人,没有任人唯贤而是任人唯亲,任人出于自己的喜好;所爱的不是美女,就是谄媚巴结的人;以和自己的观点相同与否作为评判好人、坏人的标准,根据自己的喜怒行赏罚;喜欢美女而忽视朝政,不理国家大事,百姓被冤枉、残害。在这种情况下,虽然对待各方祭祀非常恭敬,毫不违背四时之礼;审判案件都严格在冬日行刑,按照四时规律处理国家大事;用于占卜的蓍草和龟甲,堆积于庙门之中;用以祭祀的纯色牲畜,都成群成对地系在竖石之上;占星的人坐在占星台上不下来;祝史跪在祭坛旁不离去,纵使做到了这些,也无益于挽救败亡。 这段话告诉君主,治国的关键就在于能否『任人唯贤』。贤德之人能够用孝悌忠信、礼义廉耻的道理教导百姓,真正把人心转恶向善,国家才能得以治理。相反,如果不尊重贤才,不能做到任人唯贤,即使费尽心力地用于占卜、祭祀等仪式,人心却没有改变,这些仪式也就变成了形式主义,免不了败亡。 关于任人尊贤的重要性,〖群书治要·周易·益卦〗中说:『自上下下,其道大光。』身处上位的人能以礼敬的态度对待在下位的人,前途一片光明。〖群书治要·周易·屯卦〗中也说:『以贵下贱,大得民。』虽然身处高位,但是能谦恭地尊敬地位卑微的人,一定能够大得民心。 〖群书治要〗中指出,用人直接关系到国家的兴衰成败、治乱安危。得贤首先要知贤,并把观察贤士的方法总结为八观六验、六戚四隐、三参、四慎、五仪、六验、七害、八征、九虑等,以此全面观察人的心性,判断是否贤德。观人虽有方法可循,但招纳贤士最重要的还是〖大学〗中所说的『有德此有人』,即君主、领导者修养自己,就能够『同声相应,同气相求』感召真正的人才。所以,真正的人才不是高薪聘请的,都是感召而来的。 得贤之后,还要敬贤、任贤。判断贤人应遵循德才兼备、以德为先的原则,重视选拔忠孝之士、贤德之士、廉政之士和让贤之士。让贤,体现一个人没有私心,所以古人把让贤作为评价一个人德行的重要的标准。任贤之后要安贤,对待贤士要做到态度上诚敬、物质上保障、制度上激励,这都是感召和留住贤才的重要方法。因此任贤尤其要避免求而不知、知而不用、用而不信、信而复疑,不能官非其任、禄非其功,杜绝求全责备、嫉贤妒能、听信群小、党派之争等情况的发生,因为这些都会导致失贤。 比如,汉代实行的『举孝廉』的人才选拔机制,包括『爵非德不授,禄非功不予』的原则,从官吏的选拔、考核、监察、奖励、培训和管理的各个环节落实了『进贤受上赏,蔽贤蒙显戮』的主张,即举荐贤人就受到国家的最高奖赏,蒙蔽、埋没贤人就受到国家的最高惩罚,从而保证德才兼备的人被选拔到领导的位置。在这种政治制度中,所有的制度都是围绕如何把人培养成贤德之人、如何把贤德之人选拔到领导的位置上而设计,其结果就是〖群书治要·六韬〗中所说的:『不以私善害公法,赏赐不加于无功,刑罚不施于无罪;不因喜以赏,不因怒以诛;害民者有罪,进贤者有赏;……官无腐蠹之藏,国无流饿之民。』不能以私害公,没有功劳的人不给予赏赐,没有罪的人不能无故被施刑;不能因自己生气就给人责罚,高兴就给人封赏;残害人民的人有罪,进献贤者的人受赏;……这样官府就没有贪污腐败之人的藏身之处,国家也没有流亡、冻饿的民众。 以上就是因为古人深刻地认识到要实现社会大治必须落实任人唯贤,实现贤者在位,能者在职,所以在长期的政治实践中总结了系统的观人、选人、得人、任人的思想、制度和方法,为今天实现中国之治提供了重要借鉴和参考,是中国特色社会主义制度优势的历史文化底蕴。 |