|

画法用典 陈洪绶〖归去来图〗的翻空出奇之趣(图)

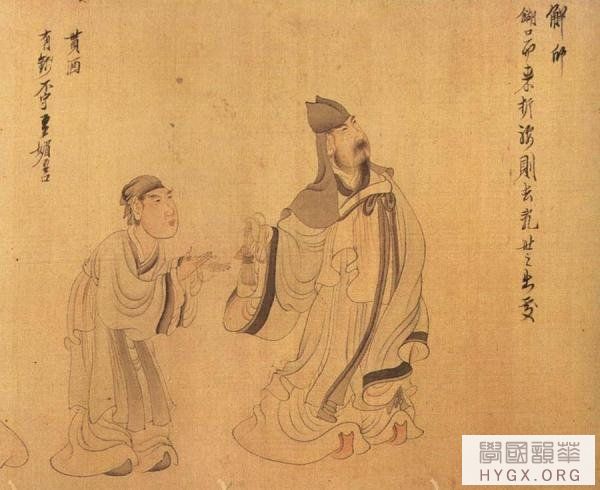

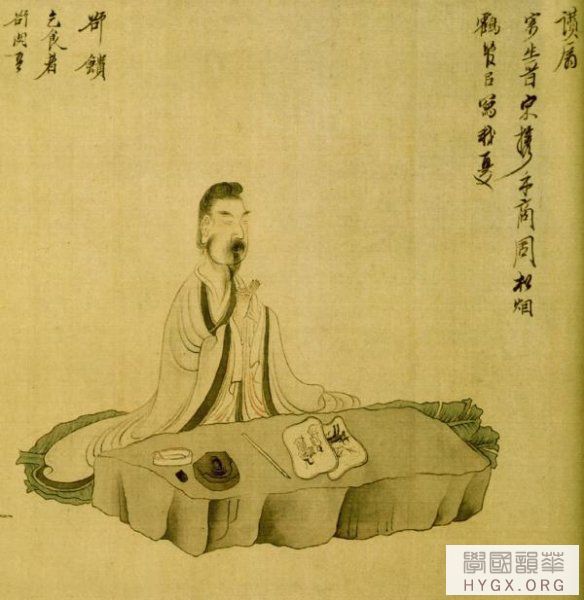

陈老莲〖归去来图卷,解印〗 陈老莲画〖归去来图卷,解印〗,主体人物看似陶渊明,实则非也。乃金圣叹〖读第五才子书法〗:写李逵段段都在宋江事后,以李逵朴诚在显宋江之恶之意。且看图中的两个人物,一昂首挺胸,不折腰也,一曲身弓背,折腰也。“折腰”与“不折腰”之间,就是一枚官印。谑不避虐,入木三分骂亦精。 对这图卷,白寿彝的〖中国通史〗中有这样的叙述:“故交周亮工降清,路过杭州向他索画,洪绶不应,后经屡请,才作〖归去来图〗,用心良苦地劝周亮工不要为清廷服务,图中〖解绶〗(即〖解印〗)一幅,绘陶渊明傲然官禄,两眼充满着愤懑的神色,形象高大。而接印的书生,个子矮小,弯背荷腰,一副拘谨贪禄的猥琐模样。” 读了这文,再看图卷,想起旧体诗,如谓此图完全出之画法,不如说更像是出之诗法。作诗依靠的是比、兴,是借此而喻彼。陈寅恪在谈到释读诗章时,一是考证本事,一是解释辞句。换言之,即要弄清今典,即当时之事实,又要弄清古典,即旧籍之出处。试以陈翁的话来比照此文此图,图中的陶渊明是古典,其旧籍出处是人们熟知的“不为五斗米折腰”,图中的另一小人物,则为今典,即影射文中所提到的“降清的故交周亮工”。 或问,绘画是就物肖形,何必古典今典?盖典故之作用于叙述,一语可敌千万语,借用典故,恰是以诗法打通了画法。固然陆士衡说过“存形莫善于画”,可是画中之形,为时间、空间所局限,就是说仅是一刹那间的静止状态,欲使“画”善于存“形”,还必须使画中之形突破时间、空间的局限。其实画家们毕其一生孜孜以求的也就是如何“善”于存“形”的问题。〖解印〗集古典今典于一图,在“善”于存“形”亦即使画中之形突破时间、空间的局限上迁想妙得、翻空出奇,令人目为之夺,甚而气为之夺。 画法用典,〖解印〗为嚆矢欤。 延伸阅读: 陈洪绶(1598年-1652年),字章侯,自号老莲。在绘画方面,陈洪绶擅长人物,但花鸟,草虫,山水无一不通,其用笔细致有劲,有李公麟和赵孟頫等人的画风神态。 〖归去来图〗共分采菊、寄力、种林、归去、无酒、解印、贯酒、赞扇、却馈、行乞和渡酒十一段,现藏于美国檀香山火奴鲁鲁艺术学院。

画法用典 陈洪绶〖归去来图〗的翻空出奇之趣(图)

画法用典 陈洪绶〖归去来图〗的翻空出奇之趣(图)

画法用典 陈洪绶〖归去来图〗的翻空出奇之趣(图)

原标题:陈老莲画〖归去来图卷,解印〗的翻空出奇之趣

|