|

初夏的五月,空氣中尚且帶有陣陣涼爽的風,十分『清涼乾爽』,給人一種舒適的感覺。但六七月的夏天卻與五月截然不同,尤其是七月入伏之後,溫度高升,空氣中的熱浪撲面而來,濕熱而沉悶,只有知了還在樹上不停的啼叫,展現它一年當中最響亮的歌喉。今日入伏,你準備好了嗎?

2020年三伏的初伏是7月16日

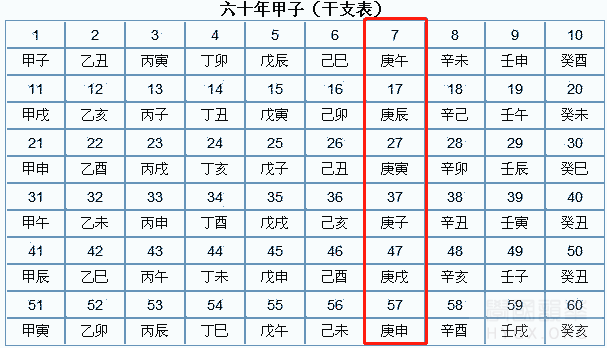

2020年初伏是7月16日 一、何時入三伏天三伏天的伏,是什麼意思呢?『伏』表示陰氣受陽氣所壓迫,不得已蟄伏地下。入伏就表示陰氣被陽氣壓製得最嚴重,天氣最炎熱的時候。俗話說『夏至三庚數頭伏』,意思是說,夏至日之後,伏天馬上就要到來了。具體來說,夏至之後的第三個『庚』日為初伏,庚日即天干地支當中庚字開頭的日子。 入伏日在每一年都不是固定的,一般來說每年的七月中旬會迎來初伏,此後的第四個庚日至第五個庚日會迎來中伏,立秋之後的第一個庚日會迎來末伏。由於庚日是不固定的,所以伏天的具體天數也會發生變動,有時中伏會是持續10天,有時則為20天。

六十年甲子干支表

天干地支表 為什麼三伏天是一年當中最熱的時刻呢?夏至日過後,儘管白晝時間不再變長,但相對於黑夜來說,白天的時間還是要長很多。長時間的白晝帶來了大量的太陽熱量,而地面所吸收的太陽熱量又遠低於所散發出的熱量,到三伏天時,正是吸收與散發熱量之差最大的時候,這也就是三伏天為什麼是我國一年當中最為炎熱的時刻。 二、三伏天之習俗早在春秋戰國時期,就已經出現了對三伏天的記載,在【史記】與【漢書】中都對伏天有過記載,例如在【漢書】中寫道:『伏者,謂陰氣將起,迫於殘陽而未得升。故為藏伏,因名伏日。』唐人張守節也曾說:『六月三伏之節,起秦德公為之,故云初伏。』『伏天』的概念已經有2000多年的歷史了,而漫長的歷史發展也衍生出許許多多的習俗。 在北方尤其是北京城,有這樣一種習俗,『頭伏餃子二伏面,三伏烙餅攤雞蛋』,伏天飲食習俗已經在北京城傳承了數百年。 那為什麼北京城會出現這樣的習俗呢?這種習俗與傳統農業時代的生產力是緊密相關的。當時的中國並沒有蔬菜保鮮方式,伏天又正好是田地青菜青黃不接的時候,在如此炎熱潮濕的伏天裏,人們又希望能夠吃一些清淡的食物,在吃不到太多新鮮蔬菜的情況下,也就出現了伏天吃水餃、麵條與烙餅的習慣。

初伏吃餃子

初伏吃餃子 吃這些食物不但是人們的應急之需,還有一些美好的寓意,就頭伏天吃的餃子來說,餃子形狀酷似元寶,而元寶又象徵着福氣,『福』與『伏』又是諧音,人們希望通過吃餃子獲得福氣,順順利利地度過炎熱難熬的伏天。 而二伏吃麵的習俗,其實早在三國時期就已經出現了,那麼既然伏天已經很熱了,為何還要吃熱面呢?在南朝的【荊楚歲時記】中記載說:『六月伏日食湯餅,名為辟惡。』在古人看來,炎熱的五月(夏曆),寓意並不是太好,所以被稱為『惡月』,在惡月裏吃麵條,是辟邪的好辦法。 三伏吃餅與雞蛋則是為了補養身體,在三伏當中,在長時間的高溫天氣裏,能量會消耗得特別快,所以為了補養身體,就要在三伏天裏吃雞蛋與烙餅。其實除了這些食物之外,三伏天還有着其他的飲食風俗,例如在上海,人們有着頭伏餛飩二伏茶的習慣,餛飩的清淡與茶葉的清香都可以滿足人們在伏天的飲食需求。 三、三伏天養生伏天是人體新陳代謝最快的時期,人們對養分的需求大量增加,而且由於天氣炎熱,人們大量排汗,體內水分的流失會導致血液粘稠度升高,容易導致心腦血管疾病,所以伏天養生十分重要。 人們雖然在夏天十分喜歡吃西瓜,但也要注意西瓜是不能多吃的,因為西瓜是一種性寒的食物,過多食用反而會使身體出現問題。 伏天是需要進補的,人們可以適當增加蛋白質的攝入,多喝水以補充水分,同時可以吃一些滋補的食物,例如可以用西洋參泡茶用,西洋參的滋補作用與茶水的提神作用相結合,有益於身體健康。

西洋參

西洋參 再就是夏日鍛煉切忌過度,因夏天本身就是大量消耗水分的時刻,過度運動會加劇身體新陳代謝,這時在高溫的刺激下大腦的神經中樞也會受到抑制,很可能出現猝死等不良現象,散步、慢跑,都是很好的鍛煉辦法。 文史君說 夏季的伏天是一年當中最炎熱的季節,也是人們最難忍受的時刻。伏天的說法有着悠久的歷史,而在漫長的歷史進程中也出現了各種各樣的飲食習俗,伏天在注意飲食的同時,也要注意合理地養生,這樣才能使身體順利度過這段酷熱難熬的時節。

參考文獻 秀紅:【三伏天巧養生】,【江蘇衛生保健】2019年第7期。 夏江江、嚴中偉、周家斌:【『三伏』的氣候學定義與區劃】,【氣候與環境研究】2011年第1期。 本文所用圖片,除特別註明外均來自網絡搜索,如有侵權煩請聯繫作者刪除,謝謝! |