|

20160527_006

〖中国文学史〗 钱 穆 讲述 叶 龙 整理 天地出版社

20160527_007

钱穆 资料图片

20160527_008

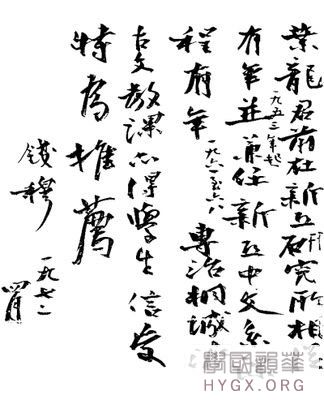

钱穆手稿

钱穆先生是举世闻名的史学巨擘,其〖先秦诸子系年〗〖中国近三百年学术史〗〖国史大纲〗及〖朱子新学案〗等代表作均名动一时,然而遍观其一生著述80余部,逾1700万言,除〖钱宾四先生全集〗涉及较少纯粹的文学内容外,却没有留下一部关于中国文学史的系统专著。如今,这一憾事得到弥补。

〖中国文学史〗讲稿的由来

上世纪五十年代,钱穆先生在香港九龙为新亚书院校务奔忙之余,每个学年坚持开设几门公共课。以目前公布的笔记手稿体量来看,其中尤以1953年的〖中国经济史〗和1955年的〖中国文学史〗篇幅最长。以此推算,二门课程安排课时较长,钱先生备课投入精力较大,可见先生教学思想之考量。

在新亚书院,他开过两次〖中国文学史〗课程,一次是1955年秋至1956年夏,另一次是1958年至1959年,从中国文学的起源,一直讲到清末章回小说,自成一套完成的体系,但因乱世流离加之校务冗忙,讲稿并未能整理成书。

所幸,钱先生的学生叶龙保存了当时所记的笔记。叶龙是江浙人士,学生中只有他能全懂钱先生的『无锡国语』,又恰好学过速记,因其『做笔记极为仔细,能做到尽量不遗漏一个字』,曾多次得到钱先生的肯定。

这些笔记在叶龙的箱底尘封了60年,他『搬了十几次家,这些笔记本最不舍得丢』。2014年,已经87岁高龄的叶龙感到了把这些珍贵资料整理并传下去的紧迫性。如果这些东西在他手里失传,那不只是一人之损失,而是『钱学』之损失,『中国文学』之损失。于是他逐字誊写、校订、整理,并决定一边整理,一边在媒体上连载。在连载时,引起多位国内知名人文学者的热议和争论。同时也引起了新华文轩北京出版中心的关注,他们迅速联系到了叶先生,双方一拍即合。

钱先生平生治学从不以『门户』束缚自己的研究思路,甚至不愿被归属于『新儒家』,当他的这部〖中国文学史〗讲稿终于以完整的面貌呈现在普通读者面前时,人们会以怎样的目光来看待这本带有讲授者与记录者温度的讲稿呢?

钱穆先生的『根底』

这本〖中国文学史〗讲稿自〖诗经〗讲起,至〖水浒传〗〖红楼梦〗,还延伸至林琴南译著小说与〖域外小说集〗等,可以看作是钱先生对中国文学史的整体看法,弥足珍贵。同时这是一本很见讲师真性情的讲稿。如果将钱先生早年受业所读之书与此次文学史讲稿中提到的书目做一对照,人们可以明显地看出讲稿根本就是钱先生中国传统人文学养的『根底』。

今天的读者大都没有私塾就学的经历,然而通读这本讲稿,就能对私塾、书院等私人讲学的风气,有所感悟。不难想象,在他的课堂上,文学与历史、思想与政治、传统与现实的高下,历史人物与文学人物的身份转换,均随先生思路的跳跃而随脚出入,还有与西方文学特征的比较,每讲一节往往流露出自己的人生感悟,自然而发,并不时有对听众之勉励与激发。学生此中收获,比之严肃刻板、按部就班之今日文学史教科书,自然更多。

这部文学史讲稿最初引起笔者注意的,便是它对中国古代文学政治性的把握。对于中国古代文学史的基本特征,钱先生认为,一是不脱政治,以〖诗经〗三百篇而言,雅、颂为宗庙朝廷讽语,『风』虽采自民间,但采得后必经润饰而成讽喻,也作为政治用途,所谓『民间文学』也有了政治指向。〖离骚〗看似纯文学,却是『为了政治失意而作,故亦具有政治性』。另一重要特征便是『文章同史』,钱先生认为太史公之〖史记〗,很好地解决了西方关于『文学与历史是否合流』的问题:『〖史记〗是一部极严格的史学,且具有极高的文学价值。能用文学眼光来看史学,又拿文学情调来描写人生。』在中国古代社会漫长的演变过程中,文学性往往真正实现于史书之中,故谈论『中国文学史』应该看到它的独特面貌。但绝对以政治来考量中国文学的成色,或以历史作为文学的终身『伴侣』则又失之简单。当人情、风俗、社会形态,或思想、观念、信仰等随时代而变迁时,文学史注定将走向新的篇章。钱先生将此种情形比作『唐人爱用五彩,宋人则喜用素色简色;唐代用彩画,宋则用淡墨,风格自各有不同』。

读者不难注意到,钱先生讲『中国文学史』,特别注意文学的『体』。这诚然是由于载体性质对中国古代文学走向的影响极大,但更重要的是,钱先生试图以此来探寻『中国文学史』的流变,并给出了自己心目中的『大宗』。从宏观层面说,钱先生认为,儒、道、墨、名诸子皆尽含有的『天人合一』哲学思想『均寓于文学中』,加之『文章同史』,故文学实在是中国文化传承有序的主要载体。从单一的『文体』层面来看,散文与韵文是我们探寻中国古代文学体裁流变的两条主要线索,即如韵文的〖诗经〗与散文体的〖尚书〗,两者是并重的。从功能上来说,文章的体类有言志、说理、记事和抒情四种。中国韵文的演进是由诗而辞,而赋,而曲,进而到现在的京剧。细察钱先生这部讲稿,从微观角度梳理中国文学的『体』,固然是通过考察文学体裁来促成人们对文学及其内涵流变的把握,但不能不注意讲稿中的这番话:『普通我们说:汉赋、唐诗、宋词、元曲。词在宋代特盛,超越了唐代。今人认为文学是进化的,所谓新文学出,旧文学告退,这是不对的。到了宋代,诗仍是存在的,不过多了词,只可以说,支派加多了。』这话指向的,自然是当日五四新文学运动的激进。

〖中国文学史〗讲稿最引人注目之处,无过于对建安文学的高度褒扬,认为它开创了一个新的文学时代。先生评价文学,标准唯在其生命力。他认为献帝以前,中国文学中如〖诗经〗、诸子与〖离骚〗等,『其文学之表达均无独立观念与自觉性』,直到曹操父子开始,才建立起新文学。钱先生尤其激赏曹操及曹丕父子当时虽在政治上已跃升为领袖,但其笔下作品『仍出于私人情怀』,继承了〖古诗十九首〗在文学中表露出人生独立观念。钱先生对曹丕于文学史层面之评价更高,以曹丕在〖典论·论文〗中谈及文章之技巧,提出『文以气为主』这一主张,实是『在中国文学史上讲文学之价值与技巧的第一人』。『文学贵能自觉独立,其本身即有独立的价值技巧』,文学讲求生命力与气韵魂魄,正与钱先生之标准契合。

纵观钱先生这部讲稿,其学识、人生态度、对现实之困惑尽皆其中,可谓一部有真性情、有独立判断之『中国文学史』。

愈了解愈真实

钱先生的文学史讲稿推崇韩愈,其原因除开其发起古文运动,主要因其提出『尊重师道』。结合钱先生早年受业与自学的个人经历,『师道』除去对传统的继承,更是技术性问题,是实现先生以文化问题之解决达到民族国家其他问题之解决的主要途径。基于此,他曾言:『我们的大学教育是有其历史传统的,不能随便抄袭别人家的制度。中国的传统教育制度,最好的莫过于书院制度。私人讲学,培养通才,这是我们传统教育中最值得保存的先例。』

其中『培养通才』与我们今天所谓『通识教育理念』极为相近。这就解释了上个世纪五十年代沧海桑田之时,钱先生何以选择在港岛这片旧文明与新文明短兵相接之地,面对一众来自内地的流亡学生和南洋侨生,缓缓展开他的『文学史』『经济史』备课卡片。

进一步讲,钱先生的『通识课程』在当时确是有针对性的,〖中国文学史〗讲稿中『明清古文』一节说:『五四提倡白话文后,再无文学可讲,大学只是讲语言、甲骨文和人物作品的考据,大学里就没有文学了。在文学系里听的只是语言、文字与考据而已。三十年来至今,已危险了,致使今日青年已无国文根基。』『根基问题』带来的传统之断裂,对自己文化的陌生与迷失,无疑是钱先生长期揪心之问题,『新亚』的初衷莫过于此。

对于任何一个历史人物,笔者都曾经深恐后世研究成果愈多,其真实的性格因遮蔽而愈显模糊,但对于钱穆先生,重温其平生事功,却感觉无比真实。 |