|

初夏的五月,空气中尚且带有阵阵凉爽的风,十分『清凉干爽』,给人一种舒适的感觉。但六七月的夏天却与五月截然不同,尤其是七月入伏之后,温度高升,空气中的热浪扑面而来,湿热而沉闷,只有知了还在树上不停的啼叫,展现它一年当中最响亮的歌喉。今日入伏,你准备好了吗?

2020年三伏的初伏是7月16日

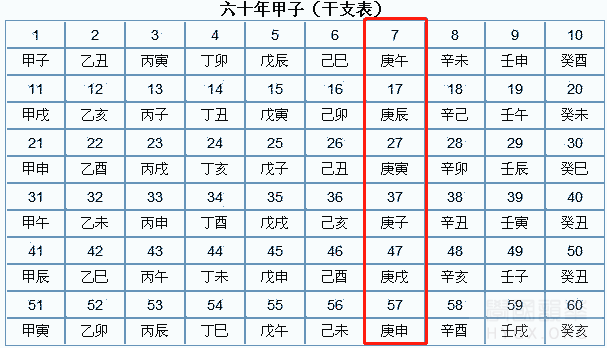

2020年初伏是7月16日 一、何时入三伏天三伏天的伏,是什么意思呢?『伏』表示阴气受阳气所压迫,不得已蛰伏地下。入伏就表示阴气被阳气压制得最严重,天气最炎热的时候。俗话说『夏至三庚数头伏』,意思是说,夏至日之后,伏天马上就要到来了。具体来说,夏至之后的第三个『庚』日为初伏,庚日即天干地支当中庚字开头的日子。 入伏日在每一年都不是固定的,一般来说每年的七月中旬会迎来初伏,此后的第四个庚日至第五个庚日会迎来中伏,立秋之后的第一个庚日会迎来末伏。由于庚日是不固定的,所以伏天的具体天数也会发生变动,有时中伏会是持续10天,有时则为20天。

六十年甲子干支表

天干地支表 为什么三伏天是一年当中最热的时刻呢?夏至日过后,尽管白昼时间不再变长,但相对于黑夜来说,白天的时间还是要长很多。长时间的白昼带来了大量的太阳热量,而地面所吸收的太阳热量又远低于所散发出的热量,到三伏天时,正是吸收与散发热量之差最大的时候,这也就是三伏天为什么是我国一年当中最为炎热的时刻。 二、三伏天之习俗早在春秋战国时期,就已经出现了对三伏天的记载,在〖史记〗与〖汉书〗中都对伏天有过记载,例如在〖汉书〗中写道:『伏者,谓阴气将起,迫于残阳而未得升。故为藏伏,因名伏日。』唐人张守节也曾说:『六月三伏之节,起秦德公为之,故云初伏。』『伏天』的概念已经有2000多年的历史了,而漫长的历史发展也衍生出许许多多的习俗。 在北方尤其是北京城,有这样一种习俗,『头伏饺子二伏面,三伏烙饼摊鸡蛋』,伏天饮食习俗已经在北京城传承了数百年。 那为什么北京城会出现这样的习俗呢?这种习俗与传统农业时代的生产力是紧密相关的。当时的中国并没有蔬菜保鲜方式,伏天又正好是田地青菜青黄不接的时候,在如此炎热潮湿的伏天里,人们又希望能够吃一些清淡的食物,在吃不到太多新鲜蔬菜的情况下,也就出现了伏天吃水饺、面条与烙饼的习惯。

初伏吃饺子

初伏吃饺子 吃这些食物不但是人们的应急之需,还有一些美好的寓意,就头伏天吃的饺子来说,饺子形状酷似元宝,而元宝又象征着福气,『福』与『伏』又是谐音,人们希望通过吃饺子获得福气,顺顺利利地度过炎热难熬的伏天。 而二伏吃面的习俗,其实早在三国时期就已经出现了,那么既然伏天已经很热了,为何还要吃热面呢?在南朝的〖荆楚岁时记〗中记载说:『六月伏日食汤饼,名为辟恶。』在古人看来,炎热的五月(夏曆),寓意并不是太好,所以被称为『恶月』,在恶月里吃面条,是辟邪的好办法。 三伏吃饼与鸡蛋则是为了补养身体,在三伏当中,在长时间的高温天气里,能量会消耗得特别快,所以为了补养身体,就要在三伏天里吃鸡蛋与烙饼。其实除了这些食物之外,三伏天还有着其他的饮食风俗,例如在上海,人们有着头伏馄饨二伏茶的习惯,馄饨的清淡与茶叶的清香都可以满足人们在伏天的饮食需求。 三、三伏天养生伏天是人体新陈代谢最快的时期,人们对养分的需求大量增加,而且由于天气炎热,人们大量排汗,体内水分的流失会导致血液粘稠度升高,容易导致心脑血管疾病,所以伏天养生十分重要。 人们虽然在夏天十分喜欢吃西瓜,但也要注意西瓜是不能多吃的,因为西瓜是一种性寒的食物,过多食用反而会使身体出现问题。 伏天是需要进补的,人们可以适当增加蛋白质的摄入,多喝水以补充水分,同时可以吃一些滋补的食物,例如可以用西洋参泡茶用,西洋参的滋补作用与茶水的提神作用相结合,有益于身体健康。

西洋参

西洋参 再就是夏日锻炼切忌过度,因夏天本身就是大量消耗水分的时刻,过度运动会加剧身体新陈代谢,这时在高温的刺激下大脑的神经中枢也会受到抑制,很可能出现猝死等不良现象,散步、慢跑,都是很好的锻炼办法。 文史君说 夏季的伏天是一年当中最炎热的季节,也是人们最难忍受的时刻。伏天的说法有着悠久的历史,而在漫长的历史进程中也出现了各种各样的饮食习俗,伏天在注意饮食的同时,也要注意合理地养生,这样才能使身体顺利度过这段酷热难熬的时节。

参考文献 秀红:〖三伏天巧养生〗,〖江苏卫生保健〗2019年第7期。 夏江江、严中伟、周家斌:〖『三伏』的气候学定义与区划〗,〖气候与环境研究〗2011年第1期。 本文所用图片,除特别注明外均来自网络搜索,如有侵权烦请联系作者删除,谢谢! |