|

|

: 吴企明

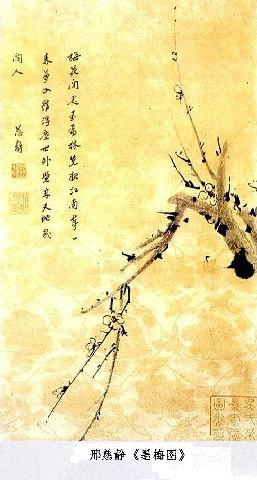

邢慈静《墨梅图》(见封二),今藏上海博物馆。

邢慈静(生卒年不详),明代女画家,临清(今属山东)人,邢侗之妹,贵州左布政使马拯之妻。能诗,善书画,师法管道N,擅画竹石及白描观音大士。

这幅水墨梅花图,画在淡黄色绫本上。画家于画幅右侧中部描绘梅树粗干,分别向右上、左下方挑出数枝,枝干劲挺,或粗或细,墨色或浓或淡,粗细相间,浓淡得宜,枝上点缀着数朵梅花和花萼,与古朴典雅的绫上花纹相映成趣,极力创造出“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的意境。画幅构图简洁精炼,左部、中上部有大片空白,形成画面失衡之感,画家便在左上方题写一首七绝:

梅花开处玉为林,先报江南第一春。

梦入罗浮尘世外,觉来天地几闲人。

诗境与画境融为一体,使画面重新获得平衡美。诗篇由画面形象发端,并将画象延伸到画外,说梅花开放色如玉,一片梅花,故曰“玉为林”。唐人笔下早有“一树寒梅白玉条”(戎昱《早梅》)的意象,画家沿用之。次句,诗意从画面跳出,礼赞梅花报春的品性,它不与众花争春,却向人们传达春到人间的信息。三、四句,用了一则典故,形容梅花超凡脱俗的品格和精神。“梦入罗浮”,据《龙城录》记载,隋代赵师雄至罗浮山,于酒肆中遇到一位美女,淡妆素服,因与同饮。师雄醉寐,翌晨醒来,见梅树上有翠羽啾嘈相顾。后人遂以罗浮梦、罗浮美女喻梅花。赵师雄在罗浮梦见梅花女神的境界,是那么雅洁优美,真是超越于尘世之外。梦醒后,他看到天地间满是忙忙碌碌的俗人,能有几个清绝超逸的闲人呢?诗人采用“遗貌取神”的艺术手段,并未粘煞于梅花外在形貌的描绘,却运用空灵的诗意,创造出槠娴氖歌意境,与画境密相契合,热情赞颂了梅花的雅洁清逸、晶莹脱俗的精神面貌。

绘画艺术中有“遗貌取神”的技法,一般是指描绘客体物象时,遗取形貌而取其神韵。范玑《过云庐画论•山水论》:“离象取神,妙在规矩之外。”钱钟书先生说:“元代人之画,最重遗貌求神,以简逸为主。”(《钱钟书论学文选》卷五)

诗词创作亦重“取神”之法,陆时雍《诗镜总论》:“离象得神。”与范玑的画论如出一辙。唐陆龟蒙有《白莲诗》:“素多蒙别艳欺,此花端合在瑶池。无情有恨无人见,月晓风清欲堕时。”焦f《焦氏笔乘》评曰:“余喜陆龟蒙《白莲诗》云云,花之神韵,宛然可掬,谓之写生可也。”沈德潜《重订唐诗别裁集》评之为“聚神”之作。唐圭璋《唐宋词简释》论陆游《卜算子•咏梅》词,云:“取神不取貌,梅之高格劲节,皆能显出。”陆游之咏梅词,对梅花之形态、色泽、馨香,都不予着笔,此即“遗貌”。词人用大力气表现它的神韵品性,先是形容梅之孤独寂寞,次写梅之风吹雨打的境遇,从而实现它高洁自守的品格,这就是“取神”。

题画诗人汲取画家、诗人“遗貌取神”的优良艺术传统,写作题画诗,融通诗画艺术,取得极佳的艺术效果。最富代表性的,自然是那些题咏人物画科的诗,宋楼钥《题贺监李谪仙二像》:

不有风流贺季真,更谁能识谪仙人。

金龟换酒今何在,相对画图如有神。

楼钥抓住两幅画像、两位历史文化名人最具特征性的事迹和品格,构思立意,写成本诗,完全略去画像的形貌描写。楼诗吟咏贺知章赏识李白,发见李白超凡脱俗、仙风道骨的品格特征,称他为“谪仙人”,“识”字是诗眼,将贺知章写活了,这是两人最为重要的事迹。范传正《唐左拾遗翰林学士李公新墓碑》:“在长安时,秘书监贺知章号公为谪仙人。”楼诗又描绘他们金龟换酒、开怀畅饮的豪情,唐孟ぁ侗臼率•高逸》载,李白初至长安,贺知章闻其名,首访之,“解金龟换酒,与倾尽醉,期不间日,由是称誉光赫”。诗人遗去贺、李两像之貌,求取画像之神,完全符合“遗貌取神”的审美要求。

元贡师泰的《题苏子瞻画像》,也是一首充分体现“取神”艺术法则的作品:

老龙起深夜,来听洞箫声。

酒尽客亦醉,满江空月明。

题诗完全避开题写画像的窠臼,采用“遗貌取神”的艺术手段,运化苏轼《前赤壁赋》的赋意,题咏苏轼画像。诗的前两句,以“舞幽壑之潜蛟”的艺术形象发端,表现它聆听洞箫声,应箫声之节,于深夜起舞,形象地喻写苏轼潇洒神奇的神采。后两句,以“相与枕藉乎舟中,不知东方之既白”的意境,形容苏轼超凡脱俗的气韵。诗人并没有拘泥于画像的具体形貌,却以空灵槠娴氖境,生动地表现苏轼的精神世界,达到传画像之神的目的。

题写花鸟、山水画科的诗,诗人也往往采用此法。恽寿平的《芙蓉图》题诗(载《壮陶阁书画录》):“晚凉思饮两三杯,召得江头酒客来。莫怕秋花伴醉物,水莲开尽木莲开。”题诗并未写到画上芙蓉的形貌,却写出自己秋晚饮酒的雅兴,醉颜酡红与芙蓉花相映的神趣,笔墨灵动,发想巧妙,真是传神之作。清代有一位画家画了一幅《墨竹图》,赵进美题《咏画竹》诗一首:“记得君山古庙前,沙鸥如雪水如天。数丛惟在苍崖下,风雨才晴便有烟。”诗人并未正面表现墨竹的艺术形象和画家的笔墨技巧,却将墨竹放在君山古庙、沙鸥如雪、水天相接、苍崖生烟的艺术氛围里吟咏之,创造萧寥的意境和出尘的气韵。李良年深知诗人匠心,评曰:“佳处不可言传,盖以寄意萧寥,取神遗迹耳。”李慈铭独能领悟其艺术奥秘,便将这番艺术审美活动,记录在自己的《越缦堂诗话》(卷下)中。

今藏北京故宫博物院的吴昌硕《水墨山水图轴》,构图极为简洁,远峰矗峙,沙汀边杂树丛生,杨柳低垂,纯用写意笔法,逸笔草草,完全在笔墨气韵上化力气,不求形似,追求萧逸的神韵,画幅上自题一诗:

杨柳依依拂远汀,东风吹我过溪亭。

禅关静闭无人到,隔岸钟声一塔青。

题诗先从画面景物锲入,说杨柳依依,拂动着远处的沙汀。次句,诗人便脱开画面,抒写自己的心态和神思。他由“杨柳依依”的画面联想到东风,也随着东风度过溪边的茅亭,静闭“禅关”,无人干扰,只听得隔岸传来一阵阵钟声,仿佛看到远处的青色佛塔,细细参悟着钟声和塔影带来的佛禅启示。诗中的“东风”、“我”、“溪亭”、“禅关”、“钟声”、“塔”等艺术意象,在画面上都没有出现,或则无法表现。也许这正是画家特意安排“遗”去的,因为吴昌硕真正追求的是萧疏的意境,清旷的神韵,通过画禅与诗禅的融通,坦露自己的超脱世俗的意趣,也就是他所取的“神”。

研究信息

卞孝萱、胡阿祥主编《国学四十讲》,湖北人民出版社2008年1月出版。为整理、发掘国学之精华,继承、弘扬其优秀传统,本书汇集了版本学、本草学、敦煌学、方志学、佛学、校勘学、金石学、谱牒学、文学学、姓氏学、音韵学、舆地学等四十门国学,普及国学知识,帮助读者了解几千年来学术之真相及其变迁之大势,展现传统国粹,为爱好和有志于治国学者指点门径。

</p> |

|