来源: 筑龙网 至于下策则是加固堤防,维持河道现状。但是堤防难免岁修岁坏,结果往往会劳民伤财。

贾让治河三策是现存最早的一篇全面阐述治河思想的重要文献。它以人类社会发展及自然和谐为宗旨,对后世影响很大。

贾让的上策是要开辟今天河北省西部的广大地区为蓄滞洪区,滞洪区要选在不宜种植作物的盐硷洼地,把四周用堤防围起来,以增加容蓄洪水的能力。这个经验一直流传下来,今天一些河流的防洪中仍然借助蓄洪区的效益,白洋淀、东淀等淀泊在海河防洪中的作用,就是明显的例子。

3 束水攻沙

西汉末年大司马史张戎(长安人,生卒不详)是提出水力挟沙说的第一人。他说黄河是何等的浑浊,一石水中就有六斗泥,「水性就下,行疾,则自刮除;成空而稍深」。意思是水自高处流向低处,流得快了,泥沙随之而去,河道自然愈冲愈深。这是最先从动力学的角度来解释河道冲淤的特性。由此张戎提出:应减少上游引水,集中河道水量,以水冲沙,则「水道自利,无溢决之害」。明嘉靖间,四任总理河道的潘季驯(1512-1595年)在他治理黄河的生涯中,开始将堤防作为攻沙武器付诸实践。

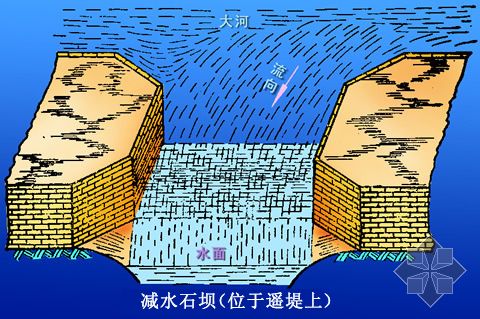

潘季驯设计了缕堤、遥堤、格堤和减水坝共同组成的堤防体系:缕堤临水,紧依中常水位的滩地修筑,以缕堤束水攻沙;遥堤建在远离河槽二、三里的河漫滩上,可容纳较多洪水;水再多则可以从设在遥堤上的减水坝泄走;遥堤和缕堤之间是格堤,用以拦挡从缕堤溢出的洪水,并促使泥沙沉积,使堤防又得到加固。泥沙动力学理论向治河工程技术的渗透,将中国古代治河工程技术水平推向高峰。

位于遥堤上的减水石坝

双重堤防示意图

由束水攻沙激发的创造

河流泥沙运动学还对古代人构想河道疏浚机具提供了思路。「驱泥引河龙」就是利用水力自行疏浚河流泥沙的机具之一。这种器具的构造图传世至今,绘图人名锦,发明人是陆千戎,绘图时间在道光二十五年(公元1845年)左右。

「驱泥引河龙」的龙尾进水口高十尺,宽八尺(面积相当于8.89平方米),龙头出水口高四尺宽二尺(面积相当于0.89平方米),龙身用藤篾编制,生桐油油漆,密不透水,用铁锚固定。使用时引河龙低头俯向河底,十个一排,下游冲刷距离可达二十米左右,一日冲深几十厘米。若自上而下平排若干座,再逐日将河龙用船挟带,向下游移动,可顺流疏浚。根据水流的连续性方程,断面面积与流速成反比,可以产生相当于进口流速十倍的出口流速,从而达到局部冲刷的目的。

趋泥引河龙式

|